Das Konzept der vorsätzlichen Kreativität

Defintion

Trotz der durch juristischen Kontext negativ geprägten Assoziationen, hat das Adjektiv „vorsätzlich“ keine positive oder negative Wertigkeit, es beschreibt lediglich die absichtliche bzw. geplante Ausführung einer Tätigkeit. Der folgende Abschnitt der Arbeit befasst sich mit der Planbarkeit der kreativen Prozesse.

Als vorsätzliche Kreativität wird im Rahmen dieser Arbeit das Kreativ-Werden bzw. das starten der kreativen Prozesse zu einem geplanten Zeitpunkt definiert. Darüber hinaus beschreibt es die Integration der kreativen Prozesse in das Zeit- und Selbstmanagement.

Im Regelfall ist das Entstehen der kreativen bzw. originellen Idee nicht planbar, diese sind entweder im ersten Moment vorhanden oder entstehen vermeintlich spontan oder oft erst nach einiger Zeit, wenn die/der Designerin/Designer nicht mehr an das Projekt denkt und „abschaltet“. Damit sind die berühmten Einfälle unter der Dusche etc. gemeint. Hinter diesen spontanen Einfällen, erbirgt sich ein langer Prozess, der in diesen „AHA“-Moment mündet.

Phasen eines Projektes

Projektphase 1

Projektstart

Projektstart 2

Projektplanung

Projektstart 3

Projektdurchführung

Projektstart 4

Projektüberwachung

Projektstart 5

Projektabschluss

Projektphasen der vorsätzlichen Kreativität

Um kreative Prozesse in den Alltag zu integrieren, werden diese in mehrere Phasen eingeteilt. Die hier beschriebene Aufteilung basiert auf den Modellen von Walls, Holm-Hadulla, Schulter und Görlich. Es bildet eine Kombination dieser Modelle implementiert in das Projektphasenmodell und einer Aufteilung in sieben Phasen.

VK-Phasen 1

Start und Briefing

VK-Phasen 2

Planung, Divergenz

VK-Phasen 3

Loslassen. Sich anderen Aufgaben widmen, Ablenkung etc.

VK-Phasen 4

Konzeption, Konvergenz, kritische Betrachtung

VK-Phasen 5

Ideen Finalisierung und Umsetzung

VK-Phasen 6

Kontrolle und Überwachung

VK-Phasen 7

Präsentation

VK-Phasen 8

Abschluss

VK-Phasen 1

VK-Phasen 2

VK-Phasen 3

VK-Phasen 4

VK-Phasen 5

VK-Phasen 6

VK-Phasen 7

VK-Phasen 8

Zeitliche Planung der Phasen

Die zeitliche Planung von Projektphasen ist sehr individuell und hängt von vielen Faktoren ab. Die Art des Projektes (Logoerstellung, Kampagnenkonzeption, Webseite, 3D-Animation, etc.), die Komplexität und der Umfang des Projektes, eigene bzw. Team-Präferenzen und Fähigkeiten, sind einige der Faktoren die dabei eine Rolle spielen. Für diesen Arbeitsschritt wird die Planung an folgenden Werten ausgerichtet:

Diese Planung lässt sich zwar auf alle Projekte anwenden, wenn es sich jedoch um sehr kleine Projekte handelt, verliert diese Aufteilung an Wirkung und einige Phasen müssen zusammengelegt werden. Bei sehr kleinen Projekten (unter zwei Stunden) wird eine Aufteilung sogar überflüssig.

Phasen der Arbeit

Der Alltag von Designerinnen/Designern lässt sich in unterschiedliche Arbeitsphasen einteilen. Diese Phasen helfen dabei, einen wöchentlichen Plan mit Einbindung der vorsätzlichen Kreativität zu erstellen. Dabei werden Projektphasen den Arbeitsphasen zugewiesen.

Die Arbeitsphasen werden wie folgt definiert:

Arbeitsphase der Meetings

Arbeitsphase der Planung

Arbeitsphase der Konzeption

Arbeitsphase der Umsetzung

Arbeitsphase der Korrektur

Arbeitsphase der Bürokratie

Arbeitsphase der Kommunikation

Arbeitsphase der Kreativität

Arbeitsphase der Ordnung

| VK-Projektphasen > Arbeitsphasen | Start | Planung | Loslassen | Konzeption | Umsetzung | Kontrolle | Präsentation | Abschluss |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Meeting | V | V | V | V | V | |||

| Planung | V | |||||||

| Kreativität | V | |||||||

| Konzeption | V | |||||||

| Umsetzung | V | V | ||||||

| Korrektur | V | V | ||||||

| Bürokratie | V | V | ||||||

| Kommunikation | V | V | V | V | V | V | V | V |

| Ordnung | V | V |

Leitfaden zur vorsätzlichen Kreativität

Planen

Priorisierung

Leistungs- und Störungskurven berücksichtigen

Zeiten für Projekte/ Aufgaben reservieren

Nein sagen

2 Minuten Regel

Bündeln von Arbeiten

Reflexion

Meetings managen

Große Projekte in mehrere Abschnitte aufteilen

Reflexion

Wochenplan Beispiel/ Beschreibung

| Projekt | Auftragsvolumen in H | Prio |

|---|---|---|

| Projekt 1 | 18 | A |

| Projekt 2 | 6 | B |

| Projekt 3 | 10 | B |

| Projekt 4 | 12 | B |

| Projekt 5 | 4 | A |

| Projekt 6 | 6 | B |

| Projekt 7 | 2 | D |

| Projekt 8 | 4 | C |

Beispielhafte Produktivitätskurve eines Morgenmenschen

Hohe Produktivität

No Data Found

Geringe Produktivität

Beispielhafte Störungskurve

Wenige Störungen

No Data Found

Viele Störungen

Beispielhafte Überschneidung der Leistungs- und Störungskurve

Wenige Störungen / hohe Produktivität

No Data Found

Viele Störungen / geringe Produktivität

| PROJEKT / KUNDE | START | PLANUNG | KONZEPT. | UMSETZ. | KONTROLLE | PRÄSENT. | ABSCHLUSS | GESAMT |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Projekt 1 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 2 | 1 | 18 |

| Projekt 2 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 |

| Projekt 3 | 1 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 10 |

| Projekt 4 | 1 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 12 |

| Projekt 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 |

| Projekt 6 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 |

| Projekt 8 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 |

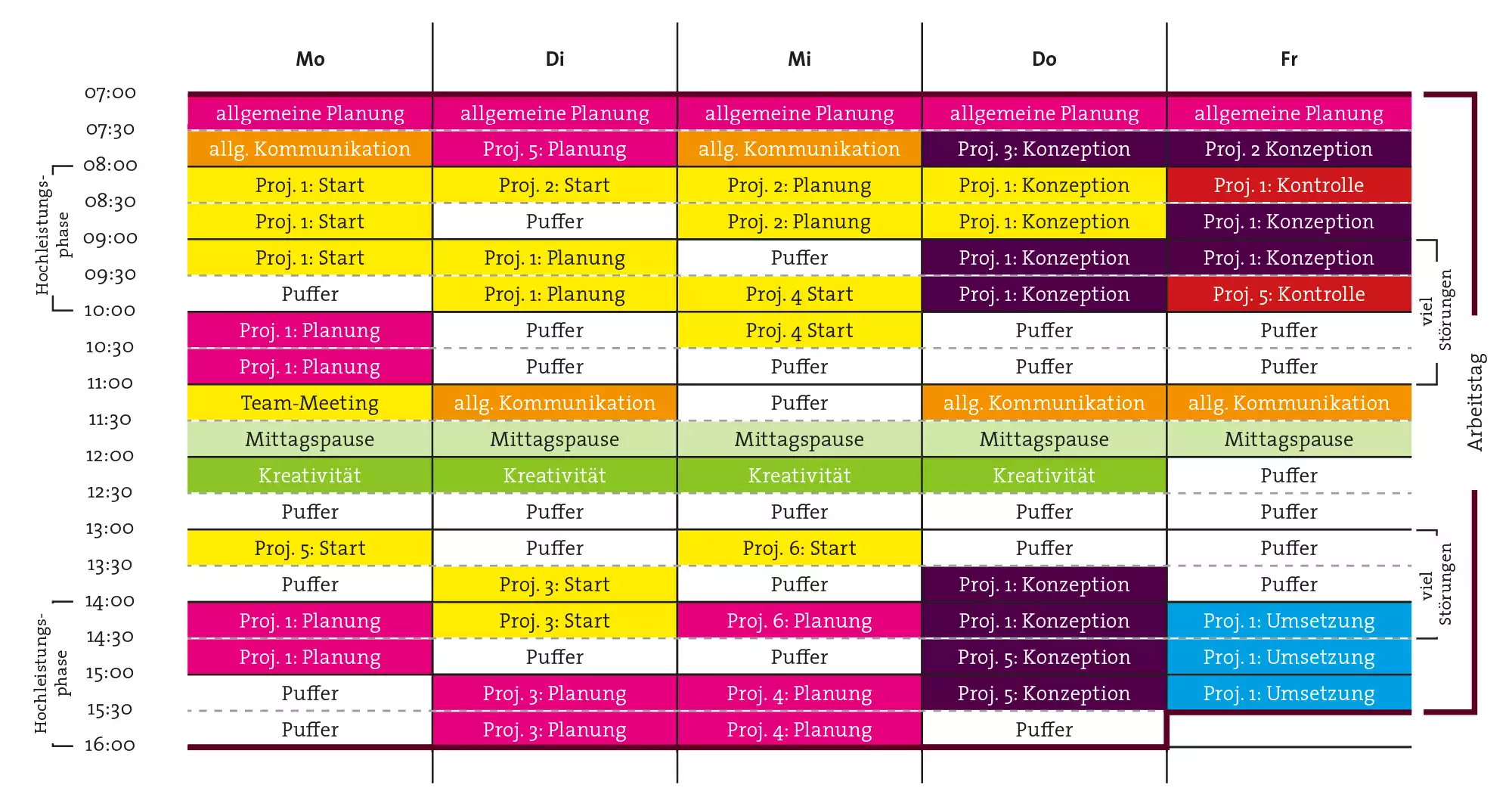

Unter reellen Bedingungen handelt es sich im Regelfall um längere Zeiträume und eine größere Anzahl an Projekten. Diese Anleitung dient der beispielhaften Visualisierung.

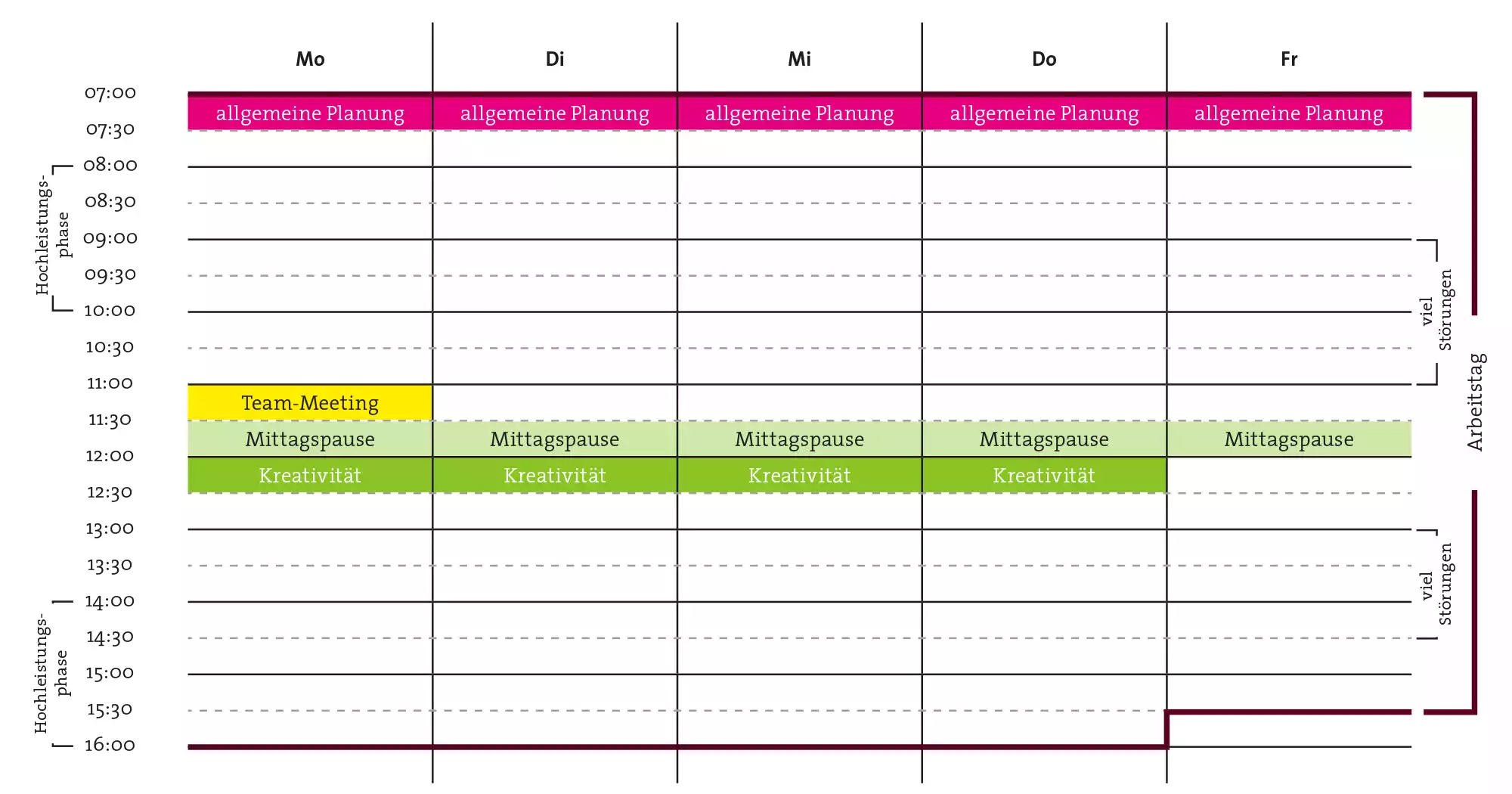

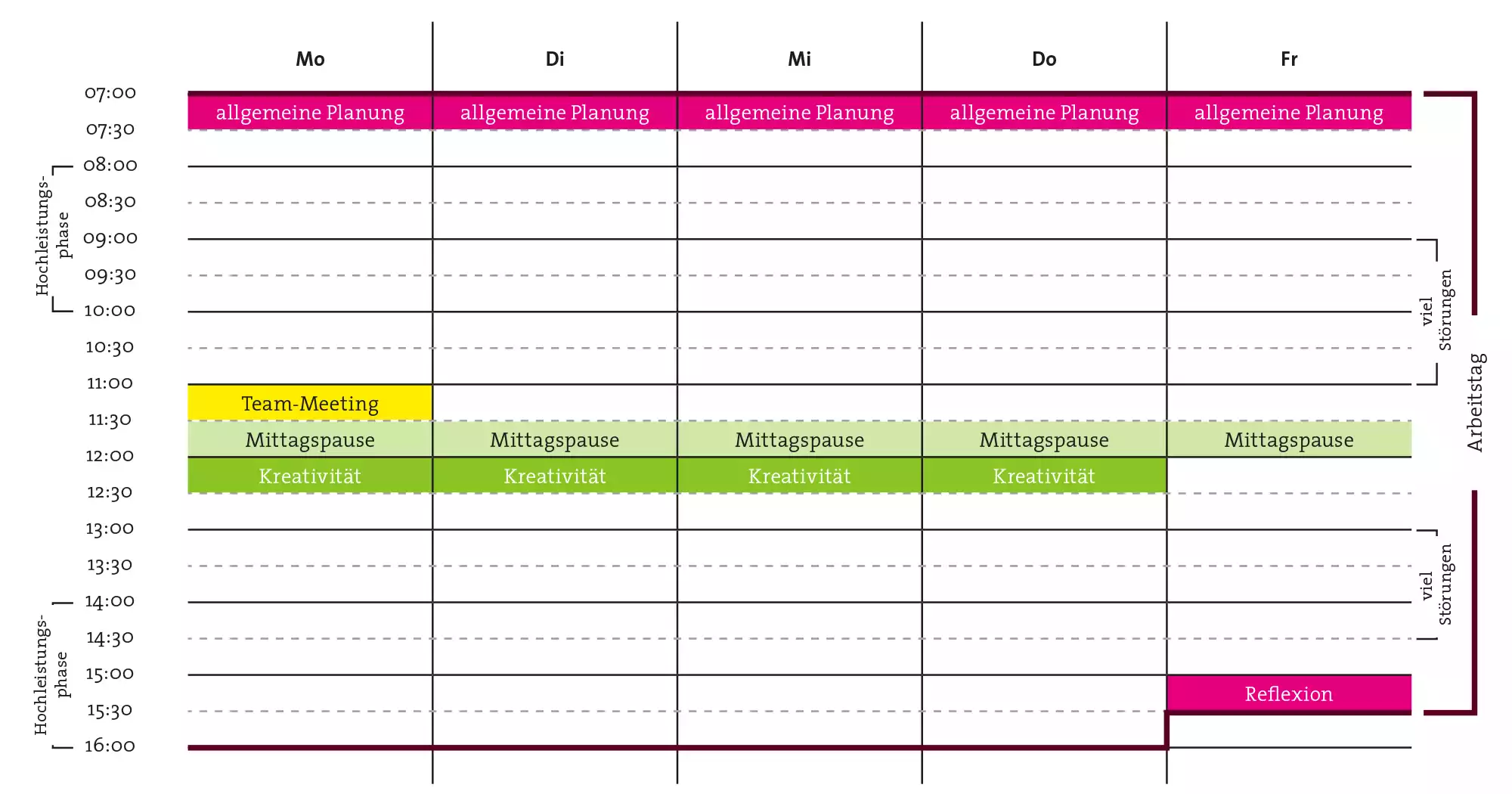

Als erstes werden Termine für die Planung und die Reflexion eingetragen. Beispielsweise täglich die erste halbe Stunde zu Beginn der Arbeit zum Planen der Woche – in diesem Fall 07:00 – 07:30 Uhr. Für die Reflexion der Projekte und des eigenen Zeit- und Selbstmanagements wird die letzte halbe Stunde vor dem Feierabend am Freitag der zweiten Woche eingetragen, 15:00 – 15:30 Uhr (eine Woche ist oft zu kurz zum Abschluss von Projekten). Auch die Mittagspause wird für beide Wochen gleich eingetragen. Nach der Mittagspause wird Montag bis Donnerstag eine Kreativitätspause eingeplant. Am Freitag wird er zeitigere Feierabend der Kreativitätspause vorgezogen.

Im nächsten Schritt wird das wöchentliche Team-Meeting am Montag von 11:00 bis 11:30 eingetragen.

Folgend werden die Leistungsspitzen auf dem Plan vermerkt. Jeden Tag 11:30 – 12:00 und 14:00 – 16:00 Uhr. In diesen Zeiträumen werden in ersten Linie nur Aufgaben erledigt, die viel Konzentration erfordern. Außerdem werden die Störungsspitzen vermerkt. Die meisten Störungen finden in diesem Beispiel täglich 09:00 – 11:00 und 13:00 – 14:30 Uhr statt.

Nun werden die einzelnen Projekte in Projektphasen aufgeteilt, um eine bessere Planbarkeit zu gewährleisten.

Der nächste Schritt beinhaltet die Verteilung der „A“-Projekte in den Wochenplan. Es sind zwei Projekte mit dieser Priorität vorhanden. Projekt 1 (Proj. 1) mit 18 Stunden Umfang und Projekt 5 (Proj. 5) mit vier Stunden Umfang. Die einzelnen Phasen der Projekte werden nach Berücksichtigung der Leistungs- und Störungskurven eingetragen. Des weiteren wird zwischen Planungs- und Konzeptionsphase ausreichend Zeit eingeplant, damit die Phase des Loslassens bzw. der Kreativität ihre Wirkung zeigen kann. Unter reellen Bedingungen kann mehr Zeit eingeplant werden, da zumeist die Projekte oft zeitlich gesehen weitläufiger sind.

Wenn die „A“-Projekte eingetragen sind, werden „B“- und „C“-Projekte eingetragen. Es ist wichtig hierbei eine Balance zu finden, zwischen Einhalten der kurzfristigen Deadlines der „C“-Projekte und dem Vorankommen mit den wichtigen „B“-Projekten. Die „B“-Projekte können bei Bedarf in die Folgewoche eingetragen werden, wenn für diese keine freien Zeiträume mehr vorhanden sind.

Wenn die „B“- und „C“-Projekte eingetragen sind, sollte der Plan ausreichend viel Puffer bieten. Hier können bei Bedarf die unwichtigen „D“-Projekte umgesetzt, neue und dringende Aufgaben notfalls untergebracht sowie ungeplante Telefonate getätigt werden. Des weiteren bietet der Wochenplan genug Raum zur Entfaltung der Kreativität sowie die Möglichkeit Kreativitätstechniken anwenden zu können.

Das Konzept der vorsätzlichen Kreativität

Konzept zur Planung und Organisation des Designeralltags

die Integration der kreativen Prozesse in das Zeit- und Selbstmanagement

das Starten der kreativen Prozesse zu einem geplanten Zeitpunkt