Kreativitätstechniken

Im Alltag der Designerinnen/Designer ist die Kreativität eine der wichtigsten Ressourcen. An sie wird täglich der Anspruch gestellt innovative, unkonventionelle und unerwartete Lösungen und Ideen zu entwickeln. Dabei ist es egal ob es sich um ein Visitenkartendesign, eine Broschüre oder ein Kampagnenkonzept handelt, es muss originell sein. Der durchgängige Gebrauch der Kreativität führt oft dazu, dass die innovativen bzw. ausgefallenen Ideen nachlassen. Die eingefahrenen Denkstrukturen müssen erst wieder aufgelockert bzw. aufgebrochen werden. Die Kreativität muss sich mit der Zeit erholen bzw. durch Ideeninput von Außen „aufgeladen“ werden. Kreativität ist eine Ressource. Ähnlich wie andere Ressourcen muss Kreativität ebenfalls gemanagt werden. In der Praxis lässt sich das „Aufbrauchen“ der Kreativität nicht gänzlich vermeiden.

Zur Prävention dieses Problems können unterschiedliche Kreativitätstechniken angewandt werden. Diese helfen beim Generieren der Ideen in einem kurzen Zeitraum. Sie regen neue Verknüpfungen an, erweitern die Perspektive und helfen dabei unkonventionelle Lösungen durch das Assoziieren, das Abstrahieren, das Bilden von Analogien, das Kombinieren und das Variieren zu finden (vgl. Jacob; 2018; S. 80).

Je nach Kreativitätstechniken werden unterschiedliche Denkarten, wie das konvergente oder divergente Denken, unterstützt. Einige Techniken können in beiden Bereichen eingesetzt werden.

MindMapping

Neben Brainstorming gehört Mindmapping zu den am häufigsten angewandten Kreativitätstechniken. Die Einfachheit und Effizienz dieser Techniken macht sie so beliebt. Mindmapping basiert auf Assoziationen von einzelner Individuen. Diese Technik unterstützt in erster Linie das divergente Denken und hilft dabei, viele neue und unterschiedliche Richtungen aufzuzeigen. Es kann jedoch auch verwendet werden, um eine vorhandene Idee zu konvergieren bzw. zu vertiefen.

Ablauf:

Auf ein Blatt wird in die Mitte ein Begriff geschrieben oder etwas platziert, zu dem neue Assoziationen gefunden werden sollen. Davon abgehend werden mehrere Linien gezeichnet. An den Enden dieser Linien werden nun zu dem Begriff aus der Mitte passende Assoziationen aufgeschrieben. Diese neuen Begriffen können wieder um neue Assoziationen erweitert werden etc.

Die wichtigste Regel hierbei ist, sich vom Allgemeinen zum Speziellen vorzuarbeiten.

Benötigte Materialien: Blatt Papier (oder ein Flipchart), Farbstifte

Dauer: ca. 30 – 45 min.

1. Mit einen farbigen Bild in der Mitte beginnen

2. Für bessere Übersichtlichkeit sollten Großbuchstaben verwendet werden

3. Die Linien sollen verbunden sein und die Begriffe auf den Linien stehen

4. Pro Linie sollte ein Begriff verwendet werden.

5. Nach Möglichkeit können bzw. sollen Bilder, Illustrationen und Symbole hinzugefügt werden

6. Es sollen möglichst viele Farben verwendet werden.

7. Es solle alle Ideen aufgeschrieben werden was zu dem zentralen Begriff einfällt

(vgl. Tony Buzan, Barry Buzan; 2013; S. 187)

Brainstorming

Hierbei handelt es sich um eine Kreativitätstechnik, die von Alex Osborn im Jahr 1953 entwickelt wurde. In erster Linie dient diese Technik dazu, neue Ideen zu finden und das divergente Denken anzuregen. Brainstorming funktioniert am besten in kleinen Gruppen, kann jedoch in abgewandelter Form auch in größeren Gruppen Anwendung finden.

Ablauf:

Als Erstes wird eine Fragestellung zu einen bestimmten Problem formuliert („Wie können wir…“) und für alle sichtbar – beispielsweise auf einen Flipchart – aufgeschrieben. Diese soll möglichst genau, jedoch nicht zu kompliziert formuliert sein.

Danach startet die Ideenfindungsphase. Dabei werden alle Vorschläge der Teilnehmer aufgeschrieben (beispielsweise jeweils auf einen separaten Zettel) und danach für alle hörbar vorgelesen. Wichtig ist dabei, dass die Ideen jetzt noch nicht bewertet bzw. kritisiert werden. Diese Phase sollte nicht zu früh beendet werden. Nach den ersten Ideen kommen die neuen Ideen zwar nicht so schnell zu Stande, sind jedoch meist außergewöhnlicher. Die Ideen können ergänzt und/oder verbessert werden.

Nach der Ideenfindungsphase findet eine Pause statt.

Nach der Pause werden die Ideen gemeinsam bewertet. Inwieweit passt die Idee zu der Fragestellung? Lässt sich die Idee umsetzen oder ist es nicht möglich (finanzielle Gründe, fehlendes Know-How etc.)? Nach der Bewertung wird eine Rangordnung der Ideen erstellt.

Dauer: Ideenfindungsphase ca. 30 min. und Bewertungsphase ca. 45 min.

Brainwriting (6-3-5 Methode)

Eine von Horst Geschka entwickelte Technik für sechs Personen, die drei mal die Blätter nach fünf Minuten wechseln. Dadurch generiert jede/jeder der Teilnehmerin/Teilnehmer innerhalb kürzester Zeit neue Ideen auf drei unterschiedlichen Blättern. Eine andere Variante der Technik sieht ebenfalls sechs Teilnehmerin/Teilnehmer und je drei Ideen pro Blatt vor, jedoch werden die Blätter fünf mal weitergegeben. Die Anzahl der Menschen kann in jedem Fall variieren.

Ablauf:

Als erstes wird die Fragestellung geklärt bzw. definiert.

Danach schreibt jede/jeder Beteiligte drei Vorschläge zur Lösung des Problems auf ein dafür vorgesehenes Blatt. Wichtig ist, dass die Idee verständlich aufgeschrieben wird. Dafür hat jede/jeder Teilnehmerin/Teilnehmer fünf Minuten Zeit. Nach dieser Zeit wird das Blatt in eine vorher definierte Richtung weitergegeben. Nun werden diese Ideen weitergedacht, angepasst, erweitert, als Anregungen für neue Ideen genutzt und die Ergebnisse werden in der zweiten Zeile festgehalten. Bei optimalem Verlauf der Technik entstehen somit innerhalb kurzer Zeit sehr viele Ideen (je nach Ausführung 36 oder 108).

Als nächstes werden die Arbeitsblätter für alle sichtbar aufgehangen und die besten Ideen auf jedem Blatt werden durch Abstimmung (beispielsweise mittels Markierung mit Klebepunkten durch die Teilnehmenden) rausgesucht. Es bietet sich an, pro Blatt die besten drei Ideen zu definieren und diese dann im nächsten Schritt miteinander zu vergleichen, zu diskutieren und auszusortieren.

Dauer: Ideenfindungsphase ca. 20 min. und Bewertungsphase ca. 40 min.

Lexikon-Methode

Die Lexikon-Methode ist eine Kreativitätstechnik, die auf dem Prinzip der systematischen Zufallsanregung basiert.

Ablauf:

Im ersten Schritt wird die Fragestellung formuliert. Danach wird ein zufällig ausgewählter Artikel aus dem Lexikon vorgelesen. Beispielsweise sagt beim schnellen Umblättern jemand Stopp oder die Seite wird zufällig aufgeklappt und mit geschlossenen Augen ein Artikel mit dem Finger angetippt und ausgewählt. Dieser Artikel wird vorgelesen und für alle sichtbar aufgeschrieben (bei längeren Artikeln kann dies stichpunktartig geschehen). Danach wird der Artikel diskutiert und Assoziationen dazu aufgeschrieben. Als nächstes wird eine Verbindung zu der Problemstellung gesucht und die Lösungsansätze werden bewertet, erweitert und angepasst.

ABC-Methode

Die ABC-Methode ist eine assoziative Krativitätstechnik. Ähnlich wie beim Brainstorming werden hier zu einen Begriff neue Schlagwörter aufgeschrieben. Für die Assoziationen dienen die Buchstaben des Alphabets als Anfangsbuchstaben.

Ablauf:

Auf einem Blatt werden die einzelnen Buchstaben des Alphabetes aufgeschrieben. In der Überschrift des Blattes wird das Thema benannt. Im nächsten Schritt werden zu diesem Thema einzelne Assoziationen mit den 26 Anfangsbuchstaben des Alphabets aufgeschrieben. Diese müssen nicht unbedingt systematisch nacheinander notiert werden. Assoziationsfreie Buchstaben sind unproblematisch.

Im Idealfall entstehen mit der ABC-Methode in sehr kurzen Zeit 26 neue Impulse zu dem gewünschten Thema. Dies kann allein oder in einer Gruppe geschehen

Dauer: ca. 20 Minuten

Progressive Abstraktion

Bei dieser Kreativitätstechnik wird die Fragestellung verallgemeinert, um das übergeordnete Problem zu erkennen. Mit der Frage: „Was ist dabei wirklich wichtig?/ Worauf kommt es an?“ wird das Kernproblem identifiziert. Dies ermöglicht es, das zu Grunde liegende Problem zu lösen. Dieser Prozess wird wiederholt, bis das Kernproblem erfasst ist.

Advocatus Diaboli

Bei dieser Technik übernimmt ein Teilnehmer der Gruppe die bewusste Gegenposition. Mit seinen beabsichtigt kontroversen Gegenargumenten bringt er das Team dazu, die Idee intensiver zu diskutieren und zu überdenken.

Morphologische Matrix

Die, auch als morphologischer Kasten bekannte, Kreativitätstechnik unterstützt das systematische konvergente Denken. Die Technik ist sowohl für Einzel- als auch Gruppenarbeit geeignet.

Ablauf:

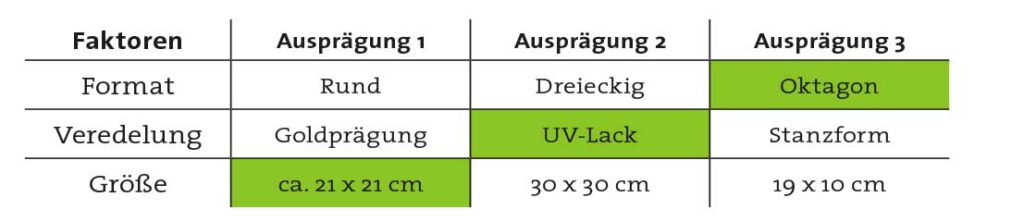

Als erstes wird die Fragestellung definiert. Dann wird die morphologische Matrix erstellt (eine Tabelle). Links werden Faktoren, welche das Problem definieren, untereinander aufgelistet. Nun werden unterschiedliche Ausprägungen der Faktoren definiert. Sinnvoll sind drei bis fünf Ausprägungen pro Faktor. Wenn Faktoren und Ausprägungen definiert sind, werden sinnvolle Kombinationen gesucht.

Dauer: ca. 45 Minuten