Zeit- & Selbstmanagement-techniken

Um das Zeit- und Selbstmanagement in dem Alltag einer/eines Designerin/Designer effizienter zu gestalten werden hier einige Techniken aus Sach- und Fachliteratur beleuchtet. Der Großteil der Fachbücher bezieht sich nicht explizit auf Designschaffende, das Wissen lässt sich jedoch auch in diesem Bereich anwenden. Einige dieser Techniken sind sehr simpel, offensichtlich und selbstverständlich, im Besonderen für diejenigen, die sich bereits mit der Thematik des Zeit- und Selbstmanagements auseinandergesetzt haben bzw. darüber aktiv nachgedacht haben.

Die Optimierung der Effizienz lässt sich nicht innerhalb weniger Tage durchführen, es handelt sich hierbei viel mehr um einen langen Prozesse, bei dem erst unterschiedliche Techniken ausprobiert werden. Dabei wird festgestellt, welche dieser Techniken den eigenen Bedürfnissen aus dem Alltag am ehesten entsprechen, zu der eigenen Art bzw. Persönlichkeit passen und die meisten Fortschritte mit sich bringen.

Viele der Techniken bzw. Regeln lassen sich sehr gut mit einander Kombinieren und ergänzen sich gegenseitig. Es ist jedoch sinnvoll mit einer Technik oder Regel anzufangen und diese Konsequent anzuwenden. Dabei kann besser festgestellt werden, ob diese den eigenen Bedürfnissen entspricht. Wenn dies der Fall ist und die Technik nach einigen Wochen zum Alltag gehört kann die nächste Technik ausprobiert werden.

Es ist ebenfalls möglich, gleichzeitige mehrere Regeln und Techniken miteinander zu kombinieren und anzuwenden. Dadurch kann die Effizienz schneller verbessert werden, jedoch gestaltet sich die Implementierung in den Alltag in diesem Fall schwerer. Auch ist es schwerer nachzuvollziehen welche der Techniken oder Regeln nicht dazu passt, oder ob es an der Kombination liegt. Es kann auch überfordernd sein, gleichzeitig mehrere Techniken und Regeln auf einmal anzuwenden. Somit kann schrittweise Implementierung helfen die passenden Kombinationen der Techniken zu finden.

Ziele setzen

Eine sehr einfache aber effektive Technik ist, sich Ziele zu setzen und diese schriftlich festzuhalten. Eine in Harvard bei Business-Studenten durchgeführte Studie ergab, dass die drei Prozent der Studenten, die ihre Ziele aufgeschrieben haben, weit erfolgreicher nach dem Studium waren als der Rest.(vgl. Sieck; 2019; S. 24 ff)

Das Aufschreiben hilft, die Ziele fest zu setzen. Nur gedanklich festgelegte Ziele verlieren sich schnell. Sind diese jedoch aufgeschrieben, können diese Notizen zur Überprüfung herangezogen werden. Beim Notieren sollte darauf geachtet werden, dass die Ziele so genau wie möglich formuliert werden. Das Formulieren verschafft dabei Klarheit und hilft einen genauen Plan zu erstellen. Eine Definition der Ziele nach dem S.M.A.R.T.- Prinzip schafft genauere Rahmenbedingungen und die Möglichkeit zur Kontrolle.

Spezifisch: Je genauer das Ziel formuliert ist, desto klarer wird der Weg dahin.

Messbar: Um das Erreichen des Ziels kontrollieren zu können, sollte dieses messbar formuliert werden.

Attraktiv: Das formulierte Ziel soll motivierend formuliert sein.

Realisierbar: Das Ziel soll realistisch formuliert werden. Es kann eine Herausforderung darstellen, sollte jedoch dennoch schaffbar sein.

Terminiert: Das Ziel sollte einen Termin haben. Das dient einerseits der Motivation, andererseits der Kontrollierbarkeit.

Beispiel:

Falsch:

„Ich werde die Tage etwas für mein Studium machen.“

Nach S.M.A.R.T. – Prinzip:

„Ich werde bis Ende dieser Woche das Buch „Kreativität Aushalten“ zu Ende lesen und 10.000 Wörter für meine Master-Thesis schreiben, damit ich mein Studium in Regelstudienzeit abschließen kann.“

Planen

Um die Effizienz im Alltag zu erhöhen, hilft es, sich vor Beginn der Tätigkeiten etwas Zeit zu nehmen und den Tages- und Wochenablauf zu planen uns zu überprüfen, ob ähnliche Aufgaben bevorstehen, die gebündelt erledigt werden können.

Es lohnt sich auch eine grobe Gesamtübersicht der Aufgaben zu erstellen und einen genauen Plan zu erstellen, wann welche Aufgabe erledigt wird. Dabei sollten andere Techniken/Regeln berücksichtigt werden. So können beispielsweise die Berücksichtigung der eigener Leistungskurve, das Bündeln von ähnlichen Aufgaben und das Einplanen eines ausreichenden Puffers für unerwartete Ereignisse im Vorfeld geplant werden. Es wird empfohlen, nur 60 Prozent der Arbeitszeit für Projekte bzw. Aufgaben pro Tag zu verplanen, die restlichen 40 Prozent sind für unerwartete Ereignisse, Störungen, kleine neue Projekte und Ähnliches reserviert. Wenn keine unerwarteten Aufgaben hinzukommen, werden einfach die nächsten Aufgaben von der To-Do-Liste abgearbeitet. Mit den gesammelten Erfahrungen, kann das Verhältnis angepasst bzw. verschoben werden (vgl. Knoblauch, Wöltje, Hausner, Kimmich, Lachman; 2019; S. 53 ff). Bei der Erstellung des Wochenplans kann das Kieselprinzip angewandt werden. Dabei werden die großen Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nehmen, nach deren Priorität als erstes in den Kalender eingetragen. Dann werden die kleineren Aufgaben verteilt (vgl. Knoblauch, Wöltje, Hausner, Kimmich, Lachman; 2019; S. 63 ff).

Priorisierung

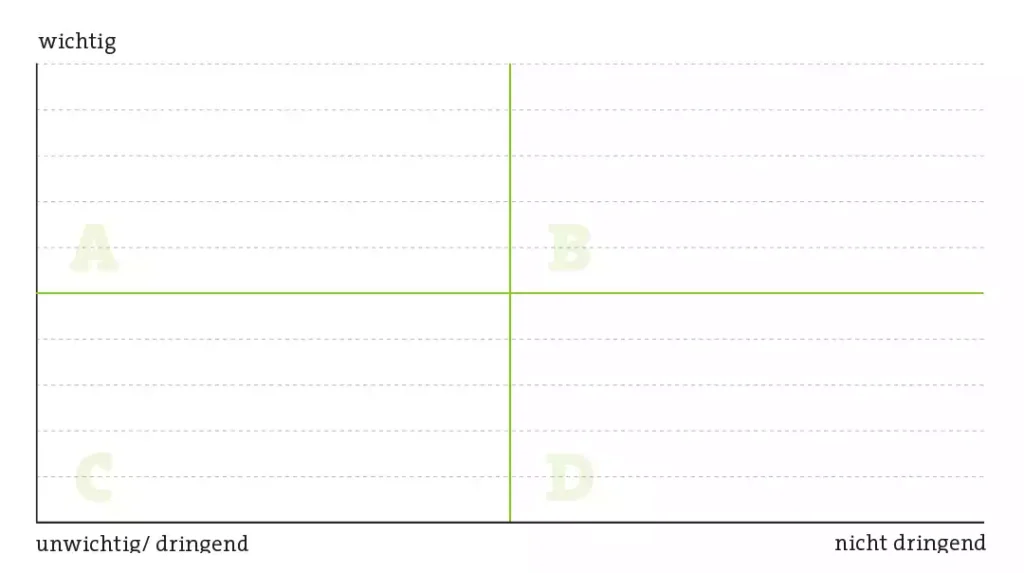

Um die Effektivität zu erhöhen sollten die anstehenden Aufgabe priorisiert werden. Damit wird Klarheit geschaffen, welche Aufgaben wann erledigt werden sollen und welche eventuell auch vernachlässigt werden können. Um die Aufgaben besser zu priorisieren kann das Eisenhower-Prinzip Anwendung finden. Dabei werden die Aufgaben in vier Kategorien eingeteilt.

Diese Kategorisierung der Aufgaben hilft, Klarheit zu schaffen, worauf die Konzentration fokussiert werden soll. Dieser Prozess erhöht die Effektivität im Arbeitsalltag.

A: Wichtig und Dringend. Diese Aufgaben sollen schnell und sorgfältig erledigt werden.

B: Wichtig. Diese Aufgaben sind wichtig, haben aber Zeit. Sie sollten sehr sorgfältig erledigt werden.

C: Dringend. Diese Aufgaben müssen schnell erledigt werden, sind jedoch nicht so wichtig. Sie eignen sich zum Delegieren.

D: Nicht dringen und nicht wichtig. Diese Aufgaben können vernachlässigt werden.

Sie können jedoch zum Schöpfen von Kreativität oder zum Erholen verwenden werden. Daher sollten diese Aufgaben unterkategorisiert werden in Aufgaben die zum Schöpfen der Kreativität nützlich sind und die keinen Nutzen bringen. Die nützlichen Aufgaben können aufgehoben werden, die anderen können in den Papierkorb verschoben werden (vgl. Nussbaum; 2017; S. 144 ff).

Ordnerstruktur

Eine gut durchdachte Ordnerstruktur in der Agentur oder auch auf dem privaten Rechner kann helfen, die Effizienz im Alltag zu steigern. Wenn alle Beteiligten genau wissen, wo bestimmte Vorlagen, Ergebnisse, Entwürfe, Druckdaten, Pläne, 3D-Modelle etc. abgelegt sind, verkürzt dies die Suchzeit nach den gewünschten Projekten. Es ist sinnvoll, eine einmalige zeitliche Investition von wenigen Stunden für das Durchdenken der Ablagestruktur zu tätigen, um im Alltag Zeit zu sparen.

Durchschnittlich werden ca. 10 Prozent der Arbeitszeit täglich dafür aufgebraucht, nach notwendigen Arbeitsmitteln etc. zu suchen. Es sind ca. 48 Minuten bei einer 40-Stunde-Woche (vgl. Nussbaum; 2017; S. 150). Beim Arbeiten mit gut durchdachten Strukturen und Ordnung lässt sich diese Zeit reduzieren, wodurch die Effizienz steigt und damit auch die Produktivität.

E-Mail Regelung

Der Empfang von E-Mail kann die Konzentration stören und aus der vertieften Arbeit raus reißen. Dabei sind bei weitem nicht alle E-Mails wichtig oder dringend und benötigen nur selten der sofortigen Aufmerksamkeit.

Um die Effizienz zu erhöhen ist es sinnvoll, E-Mails in Blöcken abzuarbeiten und das E-Mail-Programm bzw. die App sonst zu ignorieren. Damit wird die aktuelle Arbeit nicht unterbrochen und die E-Mails können strukturiert nacheinander abgearbeitet werden.

Für die effektivere bzw. effizientere interne E-Mail-Kommunikation können einige Regeln festgelegt werden. Auch wenn es im ersten Moment unhöflich erscheint, kann beispielsweise auf die Anrede bei interner Kommunikation verzichtet werden, um schneller zu dem wichtigen Sachverhalt zu kommen. In der Betreffzeile kann bereits die Art der E-Mail mit einer Abkürzung gekennzeichnet werden: beispielsweise für E-Mails die rein informativ sind „Inf.“, bei einer Frage „Fr.“ und bei einer Aufgabe „Aufg.“ und für sehr wichtige E-Mails „Prio.“. Dadurch kann die/der Empfängerin/Empfänger, noch bevor sie/er diese E-Mail aufmacht, die Wichtigkeit einschätzen und entweder sofort lesen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Die wichtigen Informationen bzw. Aufgaben stehen im oberen Drittel der E-Mail, damit die/der Leserin/Leser diese nicht erst scrollen muss, um zu wissen was der eigentliche Sachverhalt ist. Um die Suchzeit bei E-Mail zu reduzieren, sollte pro E-Mail nur ein Thema behandelt werden und diese bereits in der Betreffzeile stehen. (vgl. Sieck; 2019; S. 83 ff)

Leistungs- und Störungskurven berücksichtigen

Jeder Mensch hat eine eigene Leistungskurve. Zu gewissen Zeiten ist die Produktivität höher. Frühaufsteher sind am Morgen zu Höchstleistungen in der Lagen, während „Morgenmuffel“ eine gewisse Zeit benötigen um erst einmal „in Fahrt“ zu kommen und richtig wach zu werden. Nach der Mittagspause haben jedoch die meisten Menschen ein Leistungstief, da der Körper mit Verdauung beschäftigt ist und die Energie für andere Tätigkeiten oft reduziert. Deswegen ist diese Zeit optimal für Aufgaben, die keine große Konzentration erfordern und nur „abgearbeitet“ werden. Auch Meetings die dem Austausch der Informationen dienen, wie wöchentliche Team-Meetings, bei denen die Ist-Stände der Projekte besprochen werden, können in dieser Zeit stattfinden.

Eine weitere wichtige Kurve, die bei der Planung berücksichtigt werden sollte, ist die Störkurve. Zu welchen Zeiten kommen die meisten Anrufe, wann haben die Kolleginnen/Kollegen die meisten Anfragen? Wahrscheinlich kommen vor 7:30 und nach 16 Uhr kaum Anrufe rein. Wenn Leistungskurve und Störkurve berücksichtigt werden, könnten frühaufstehende Designerinnen/Designer die Zeit zwischen 6 und 7:30 sehr produktiv nutzen. Für Menschen mit einer Leistungskurve, die erst nach dem Mittagstief steigt und gegen 17-18 Uhr die Spitze erreicht, wäre die Zeit nach 16 Uhr ideal, um ohne Störungen produktiv zu werden. Auch eine Vereinbarung einer „stillen Stunde“ mit den Kolleginnen/Kollegen, in der sich alle auf eigene Aufgaben konzentrieren, kann die Störungen zu gewissen Zeiten reduzieren. Die Dokumentation der Störungen über einen längeren Zeitraum (mehrere Wochen) und die ehrliche Auswertung der eigenen Leistungskurve sowie die Betrachtung der beiden Kurven nebeneinander, können die besten Zeiten zum produktiven Arbeiten aufzeigen (vgl. Knoblauch, Wöltje, Hausner, Kimmich, Lachman; 2019; S. 57 ff).

Beispielhafte Produktivitätskurve eines Morgenmenschen

Hohe Produktivität

No Data Found

Geringe Produktivität

Beispielhafte Produktivitätskurve eines Abendmenschen

Hohe Produktivität

No Data Found

Geringe Produktivität

Beispielhafte Störungskurve

Wenige Störungen

No Data Found

Viele Störungen

Bündeln von Arbeiten

Um Aufgaben effizient erledigen zu können, lohnt es sich ähnliche Aufgaben zu bündeln. Beispielsweise lassen sich E-Mails, Telefonate, Abrechnungen etc. in Blöcken abarbeiten.

Auch das Erstellen von ähnlichen Produkten bzw. das Umsetzen von identischen Projekten kann zu einen Block gefasst werden. Das Erstellen der Angebote, die Recherche zu den Druckereien etc. kann zusammengelegt und somit Zeit eingespart werden. Ein Beispiel wäre, das Erstellen eines neuen Designs für einen Briefbogen, eine Anzeige und eine Visitenkarte für einen Kunden, sollten zusammen umgesetzt werden. Damit wird das mehrfache Öffnen des Corporate Designs und die Such nach den Richtlinien in diesen vermieden.

Zeiten für Projekte /Aufgaben Reservieren

Um an den wichtigen Projekten in den dafür vorgesehenen Zeitabschnitten arbeiten zu können, kann es behilflich sein, diese Zeiten in dem Kalender (am besten ein für andere Teammitglieder einsehbarer Kalender) zu reservieren. Dieses Vorgehen verringert die Menge an Störfaktoren und verhindert, dass für diese Zeiten andere Termine eingetragen werden. Für die anderen Aufgaben bzw. Termine ist die oben beschriebene Pufferzeit gedacht.

Nein sagen

Einher mit der „Zeiten reservieren“-Regel bzw. -Technik geht auch das „Nein sagen“. Es ist wichtig für die Produktivität. Im Alltag einer/eines Designerin/Designers ist es fast an der Tagesordnung, das eine/r der Kolleginnen/Kollegen mit kleinen Aufgaben in der Tür steht. Es ist jedoch in diesen Situationen auch notwendig, „nein“ zu sagen und einen alternativen Termin vorzuschlagen, um an der aktuellen Aufgabe ohne größere Unterbrechungen weiterarbeiten zu können.

Vorlagen erstellen und Programmkenntnisse

Um die eigene Effizienz zu erhöhen, ist es wichtig die genutzten Programme zu kennen. Beispielsweise können die Shortcuts die gewünschten Funktionen in den Programmen viel schneller aktivieren und deaktivieren, als per einfachen Mausklicks. Auch das Wissen über die Funktionen und deren Erreichbarkeit über das Interface erspart die lange Suche. Eine kurze Zeitinvestition in das Kennenlernen der Programme und der Funktionen spart auf lange Sicht viel Zeit und ist somit eine Verbesserung der Effizienz.

Das Erstellen von Vorlagen beschleunigt den Prozess ebenfalls enorm. Sowohl Textbausteine als Vorlagen für Angebote und Rechnungen, Post-Content-Vorlagen für Social-Media für die jeweiligen betreuten Kunden oder Export-Vorlagen im InDesign zum schnelleren erstellen der Druck- und Ansichts-Dateien sowie Aktions-Vorlagen im Photoshop können den Ablauf beschleunigen und damit Zeit sparen.

To-Do Listen

Hierbei handelt es sich um eine sehr hilfreiche Technik, die allgemein bekannt ist. Sie ist sehr simpel und schnell umsetzbar. Dabei werden die anstehenden Aufgaben aufgeschrieben. Sobald eine davon erledigt ist, wird diese gestrichen oder gelöscht, je nachdem, welches Medium dazu verwendet wird. Der Mehrwert von To-Do-Listen lässt sich sogar noch mit einfachen Mitteln steigern, wenn die Prioritäten und Deadlines von den jeweiligen Aufgaben mit aufgeschrieben werden. Diese verschafft eine bessere Übersicht zu der Reihenfolge, in der die Aufgaben erledigt werden sollen. Mit dieser Technik lassen sich nicht nur einzelne Aufgaben im Ganzen managen, sondern auch Teilabschnitte der Projekte.

Kanban Board

Hierbei handelt es sich um ein nützliches Hilfsmittel, das eine Übersicht zu den Aktuellen Projekten und deren Fortschritt visualisiert. Dabei wird eine Tabelle mit unterschiedlichen Phasen der Projekte angelegt (beispielsweise „Zu erledigen“, „Im Progress“, „Warte auf Freigabe“, „Fertig“ etc.) und dann gut sichtbar aufgehangen. Auf Klebezetteln werden die einzelnen Projekte aufgeschrieben. Je nach Progress werden diese Zettel verschoben. Wenn einzelne Projekte abgeschlossen sind, können die Zettel entfernt werden. Diese Technik kann als Erweiterung der To-Do-Liste angesehen werden. Es existieren viele Anbieter von Apps, die dieses Tool in digitaler Form anbieten (Trello, Jira, MeisterTask etc.).

Delegieren und Stärken nutzen

In einer leitenden Position ist es wichtig, die Stärken und Schwächen des Teams bzw. der einzelner Teammitglieder zu kennen. Eine realistische Selbsteinschätzung und Priorisierung der Aufgaben sollten dabei beachtet werden. Welche Aufgaben können abgegeben werden, welche Aufteilung ist sinnvoll und erhöht die Effizienz?

Bei der Verteilung der Projekte sollten diese berücksichtigt werden. Wenn beispielsweise eine/ein Designerin/Designer besser im Umgang mit InDesign ist und die/der andere viel routinierter bei der Umsetzung von Logo-Entwürfen im Illustrator, sollten die Projekten nach diesen Stärken verteilt werden. Dadurch kann die Effizienz des Teams gesteigert werden.

Als selbstständige/selbstständiger Designer/Designer können Kooperationen sowohl die Effizienz als auch Qualität der Projektumsetzung steigern. Es muss bei einzelnen Projekten abgewogen werden, wann es sich lohnt jemanden zu beauftragen, einen Teil des Projektes umzusetzen. Es existieren zahlreiche Situationen, in denen Networking effizienter und profitabler ist, als alles allein abzuarbeiten.

Reflexion

Um das eigene Zeit- und Selbstmanagement verbessern zu können, müssen erst die Schwächen und die Stellen mit dem meisten Verbesserungspotenzial ausgearbeitet werden. Um dies zu bewerkstelligen ist Reflexion der beste Weg. Je nachdem, ob es ein Team- oder Ein-Man-Projekt war, wird diese mit dem/den Beteiligten durchgeführt. Nach Abschluss der Projekte wird nochmals der Ablauf besprochen bzw. überdacht: Was verlief reibungslos; an welchen Stellen ist Optimierungspotenzial vorhanden? Was sollte beim nächsten Projekt anders laufen; was kann übertragen bzw. übernommen werden? Hat die Zeit gereicht oder sollte mehr Zeit eingeplant werden; ist es möglich ein ähnliches Projekt in kürzerer Zeit umzusetzen, ohne Einbußen in Qualität oder Kreativität in Kauf nehmen zu müssen?

Auch bei laufenden Projekten oder beim Zeit- und Selbstmanagement im Allgemeinen kann Reflexion zu Verbesserungen führen.

Meetings managen

Schlecht gemanagte Meetings können sich schnell zu einem Zeitfresser entwickeln. Ein Kundenmeeting bietet weniger Optimierungspotenzial als ein teaminternes Meeting. Mit Kolleginnen/Kollegen können einige Regeln für Meetings festgelegt werden, die dessen Effizienz steigern. Beispielsweise finden die regelmäßigen Team-Meetings immer gegen 11:30 statt oder 16:30 (abhängig von der Arbeitszeit), was dazu führt, dass diese nicht unnötig in die Länge gezogen werden (die Mittagszeit bzw. das Hungergefühl und der Feierabend fungieren hier als Beschleuniger).

Die Zeiten sollen vorher bereits definiert werden, die Einladung zum Meeting sollte dessen Ziel und Agenda benennen sowie die dazu nötigen Vorbereitungen. Die Meetings sollen pünktlich anfangen, denn es ist ein immenser Zeitfresser, wenn das gesamte Team auf eine Person wartet (Anzahl der Teilnehmer mal Wartezeit). Das Besprechungsprotokoll soll als erstes das Meeting verlassen. Außerdem sollte ein Meeting eine leitende Person haben, die für Struktur und Ordnung sorgt. (vgl. Sieck; 2019; S. 99 ff)

2 Minuten Regel

Diese sehr einfache Regel besagt, dass alle Aufgaben, deren Erledigungsdauer weniger als zwei Minuten beträgt, sofort erledigt werden. Damit wird gewährleistet, dass die kleinen Aufgaben nicht vergessen werden und auch keine gedanklichen Ressourcen aufbrauchen. Was erledigt ist, beansprucht keine Kapazitäten mehr und schafft somit Platz für andere, in den meist Fällen wichtigere Aufgaben.

Große Projekte aufteilen und Wenn-Dann-Pläne

Umfangreiche bzw. komplexe Projekte sollen in mehrere Abschnitte aufgeteilt werden und Teilziele sollen definiert werden. Basierend auf diesen Teilzielen können Wenn-Dann-Pläne erstellt werden. Teilaufgaben können besser gemanagt, kontrolliert und koordiniert werden. Es trägt zur besseren Übersicht des Gesamtprozesses bei und bietet motivierende Erfolgserlebnisse beim Abschluss der Teilaufgaben. Vor allem im studentischen Kontext können die Wenn-Dann-Pläne eine enorme Hilfe sein.

„Die Forschung dazu hat gezeigt, dass insbesondere folgende Formulierung die Wahrscheinlichkeit zum Erreichen eines Ziels erhöht: »Wenn die Situation X eintritt, werde ich das Verhalten Y ausführen « (Gollwitzer u. Sheeran 2006). Mit Implementierungsintentionen können Menschen, die eine bestimmte Handlung ausführen wollen, mithilfe kognitiver Prozesse die Wahrscheinlichkeit erhöhen, das beabsichtigte Verhalten tatsächlich auszuführen. […] (Gollwitzer 1999).“

Weisweiler, Dirscherl, Braumandl; 2013; S.23

Strategien entwickeln

Um die Effizienz des Zeit- und Selbstmanagements zu verbessern, ist es wichtig unterschiedliche Techniken zu testen, miteinander zu kombinieren und zu experimentieren. Dabei geht es darum, eine eigene Strategie zur Verbesserung zu entwickeln, die gut funktioniert und sich bestmöglich in den Alltag einbinden lässt. Die besten Techniken sind nutzlos, wenn diese nicht verwendet werden. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, nach Lösungen an der richtigen Stelle zu suchen. Um eine wirkungsvolle Strategie zu entwickeln, ist es wichtig die Ursache zu bekämpfen und nicht die Symptome.

Diese sollte mit einer Analyse identifiziert werden. Darauf basierend kann ein Lösungsplan entwickelt werden. (vgl. Knoblauch, Wöltje, Hausner, Kimmich, Lachman; 2019; S. 123 ff)

Arbeitsweg zum Homeoffice

Beim Ausführen der Arbeiten aus dem Homeoffice scheitert es oft an der gedanklichen Trennung zwischen dem Arbeits- und Wohnumfeld, was durch das Tragen der gemütlicher Kleidung verstärkt wird. Dies führt dazu, dass den Ablenkungen aus dem Haushalt nachgegangen wird. Durch das Entfallen des Arbeitsweges fehlt es an Faktoren wie Licht, frischer Luft und Bewegung, die den Kreislauf aktivieren. Um eine klare psychologische Abtrennung zwischen Arbeits- und Privatleben zu schaffen, kann der „Arbeitsweg zum Homeoffice“ helfen. Es wird empfohlen Arbeitskleidung anzuziehen und eine Runde (15 – 20 Minuten) draußen zu gehen. Nach dem Feierabend geht es auf dem gleichen Weg „zurück“. Diese Technik hilft dabei, sich im Homeoffice besser auf die Arbeit konzentrieren zu können und dadurch auch effizienter zu arbeiten (vgl. Berzbach; 2010 ; S. 101).

Erst einmal Starten

Viele Studentinnen/Studenten haben ein Motivationsproblem. Um dieses Problem zu überwinden gibt es die Technik „erst einmal Starten“. Dabei wird mit der Aufgabe angefangen, unter der Prämisse nur zehn Minuten daran zu arbeiten. Es geht darum, sich selber für diesen kurzen Zeitraum dazu zu zwingen, anzufangen. Nach dieser kurzen Zeit hat die Aufgabe an „Schrecken“ verloren und es wird fleißig daran weitergearbeitet. (vgl. Sieck; 2019; S. 47 ff)

Balance

Um effizient arbeiten zu können, benötigt der Mensch Pausen. Kurz aufstehen, einen Kaffee holen, kurz raus gehen, um sich zu bewegen, hilft die Produktivität wieder zu steigern. Ein Mensch kann ca. 40 – 45 Minuten am Stück konzentriert arbeiten, danach lassen Konzentration und auch kognitive Fähigkeiten nach. Eine kurze Pause (mit Bewegung) von 5 – 10 Minuten hilft dabei, Energie zu tanken und die Konzentration wieder zu verbessern. Wenn auf die Pause verzichtet wird, erholt sich die Konzentration kaum und die Produktivität sinkt weiter. Wer ohne Pausen arbeitet, schafft in den acht Stunden weniger als mit kurzen Pausen, da die nötige Konzentration fehlt (vgl. Berzbach; 2010; S. 43ff)

Perfektionismus gegen Fertigwerden

Oft hindert Perfektionismus bzw. der eigene Anspruch an eine Aufgabe den Prozess oder besser gesagt die Fertigstellung.

Die Schrift noch zwei Millimeter nach links rücken, das Bild um 2 Grad drehen, damit es perfekt ist. Diese Kleinigkeiten sind oft enorme Zeitfresser mit nur geringem Effekt. Es sind kaum sichtbare Verbesserungen, die den meisten Betrachterinnen/Betrachtern nicht auffallen würden. Die Fertigstellung wird dadurch jedoch unproportional zum Ergebnis nach hinten verschieben (Pareto-Prinzip gilt in diesen Kontext ebenfalls).

Es muss im Einzelfall immer abgewogen werden, wann es sich lohnt an einem Projekt weiter zu arbeiten und wann es wichtiger ist, fertig zu werden. Die Balance zwischen dem Perfekten und Fertigen basiert auf eigenen Erfahrungswerten, die erst erarbeitet werden müssen. Ein bewusster Umgang mit der Balance ist oft hilfreich.

Um effizient die bestmöglichen Ergebnisse erzielen zu können, ist es für Designerinnen/Designer wichtig, „ihr Auge zu schulen“, ein gewisses Gefühl für die optische Balance bzw. Ästhetik und für sinnvolle Platzierung einzelner Komponenten in der Komposition zu entwickeln. Mit voranschreitender Erfahrung verbessert sich dieses Gefühl. Auch Weiterbildungsmaßnahmen können an dieser Stelle sehr sinnvolle Investitionen sein.

In vielen Fällen reicht es, eine Lösung zu finden bzw. zu erstellen, eine Nacht darüber zu schlafen und nachzudenken, um dann im Notfall eine Anpassung vorzunehmen. (vgl. Sieck; 2019; S. 49 ff)

Motivation/Belohnung

Es klingt in ersten Linie banal, jedoch ist es motivationsfördernd sich selber zu belohnen bzw. Belohnungen für das Erreichen gewisser Ziele zu definieren. Es hilft sich auf etwas zu konzentrieren, wenn die Belohnung dafür attraktiv ist (vgl. Sieck; 2019; S. 49 ff). Es ist jedoch ebenfalls wichtig konsequent zu bleiben und auf diese, bei Nichterreichen der Ziele zu verzichten.

Quellen

Sieck, Hartmut; Zeit- und Selbstmanagement – Praxistipps für die Steigerung Ihrer Produktivität; C. H. Beck Verlag; München; 2019;

Weisweiler, Silke; Dirscherl, Birgit; Braumandl, Isabell; Zeit- und Selbstmanagement – Ein Trainingsmanual – Module, Methoden, Materialien für Training und Coaching; Springer-Verlag Berlin; Heidelberg; 2013;

Jacob, Nora-Corina; Kreativität und Innovation – Anwendung und Weiterentwicklung der Innovatoren-DNA im Coaching; Springer; Wiesbaden; 2018;

Prof. Dr. Schuler, Heinz und Dr. Görlich, Yvonne; Kreativität – Ursachen, Messung, Förderung und Umsetzung in Innovation; Hogrefe Verlag; Göttingen; 2007 ;

Rustler, Florian: Denkwerkzeuge der Kreativität und Innovation – das kleine Handbuch der Innovationsmethoden; Midas Management Verlag; Zürich, 2021; 11. Aufl.;

Berzbach, Frank; Kreativität aushalten / Psychologie für Designer; Verlag Hermann Schmidt; Mainz; 2010;

Weisweiler, Silke; Dirscherl, Birgit; Braumandl, Isabell; Zeit- und Selbstmanagement – Ein Trainingsmanual – Module, Methoden, Materialien für Training und Coaching; Springer-Verlag Berlin; Heidelberg; 2013;

Prof. Dr. Knoblauch, Jörg; Wöltje, Holger; Hausner, Marcus; Kimmich, Martin; Lachmann, Siegfried; Zeitmanagement; Haufe-Lexware ; Freiburg; 2019; 4. Aufl.;